1. Кандидатский минимум: что это за зверь и почему он гонится за вами?

1.1. Что такое кандидатские экзамены и почему без них нельзя защитить диссертацию?

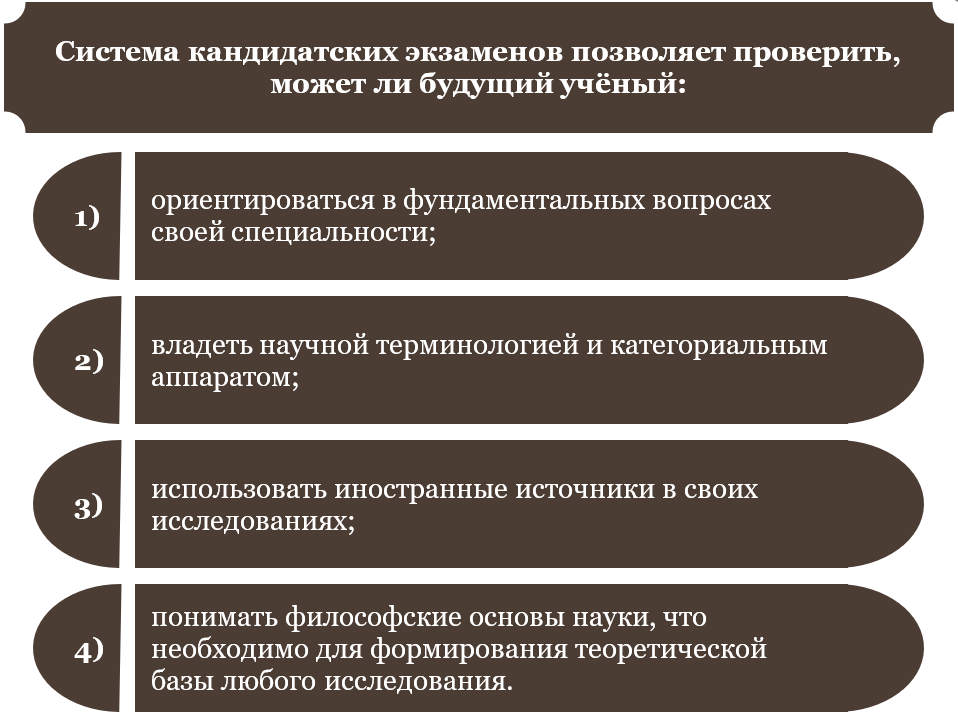

Кандидатские экзамены, или так называемый кандидатский минимум, — это обязательные экзамены, которые должны сдавать аспиранты и соискатели учёной степени кандидата наук. Они являются частью процедуры аттестации научных кадров и подтверждают уровень владения базовыми знаниями, необходимыми для проведения научных исследований.

Кандидатские экзамены — это не просто бюрократическое препятствие, а один из ключевых этапов становления исследователя. И хотя они часто воспринимаются как формальность, на практике без них даже лучшее исследование не получит официального признания.

Сдать кандидатский минимум — это обязательный этап на пути к получению научной степени, который требует не только глубоких знаний, но и умения их систематизировать и представить в сжатом формате. Подготовка к этому экзамену требует выдержки, последовательности и концентрации на деталях, поскольку речь идет не только о усвоении теоретического материала, но и о способности работать с источниками, ориентироваться в научном дискурсе и аргументированно излагать мысли. В некотором смысле, сдать кандидатский минимум — это как научиться удерживать равновесие на канате, натянутом между требованиями ВАК и здравым смыслом.

1.2. Кому нужно сдавать кандидатский минимум?

Кандидатский минимум, несмотря на своё название, далеко не является минимальным испытанием и касается не только формально зачисленных аспирантов. Его сдача обязательна для всех, кто претендует на получение учёной степени кандидата наук (а в условиях новой образовательной и научной модели — доктора философии, или PhD), независимо от того, как именно осуществляется подготовка соискателя.

- Эта обязанность непосредственно возлагается на аспирантов, то есть на лиц, обучающихся в высшем учебном заведении или научной организации по соответствующей образовательной и научной программе третьего уровня высшего образования. В этом случае сдача кандидатского минимума предусмотрена учебным планом и является логичным этапом на пути к аттестации и дальнейшей защите диссертации (как написать диссертацию читайте в нашей статье).

- Обязанность сдавать кандидатские экзамены распространяется также на соискателей степени без аспирантуры, то есть тех, кто проходит так называемое «прикрепление» при высшем учебном заведении или научной организации, но не обучается по очной или заочной форме. В этом случае человек самостоятельно готовит диссертацию, однако без сдачи кандидатского минимума он не может быть допущен к защите.

- Кандидатские экзамены должны сдавать и иностранные граждане, обучающиеся в Украине и намеренные защищать диссертацию для получения учёной степени, признанной в национальной системе. Условия для них не являются более льготными — набор экзаменов аналогичен, независимо от страны происхождения.

Кроме того, не стоит забывать о тех, кто уже когда-то имел учёную степень, но по разным причинам утратил её или вынужден повторно проходить аттестацию (например, при смене научной области, нострификации степени и т. д.). Для таких лиц иногда также возникает необходимость повторной сдачи кандидатского минимума.

Кандидатские экзамены являются универсальным элементом научной квалификации, независимо от формы получения степени, типа обучения или гражданства. Если коротко — сдать их придётся каждому, кто хочет прикрепить к своей фамилии почётную приписку «канд. наук» или PhD.

Срок действия кандидатских экзаменов, согласно действующему законодательству Украины, не ограничен конкретным временным промежутком, что значительно упрощает академическое планирование для соискателей учёной степени. Однако не будет лишним уточнить это в вашей аспирантуре.

1.3. Когда нужно сдавать: можно ли отложить на потом и что будет, если затянуть?

Время сдачи кандидатских экзаменов обычно определяется учебным планом образовательной и научной программы или индивидуальным графиком соискателя, и хотя они могут восприниматься как «техническая формальность», на практике момент их прохождения играет важную роль в научной карьере.

Для аспирантов, обучающихся по структурированной программе третьего уровня высшего образования (PhD), кандидатские экзамены, как правило, распределяются на 2–3 год обучения. То есть они сдаются до написания или одновременно с написанием основной части диссертации.

В типичных программах предполагается, что экзамены по философии и иностранному языку сдаются раньше (часто уже на втором году обучения), а экзамен по специальности — ближе к завершению образовательной части, когда аспирант уже полноценно работает над диссертационным исследованием.

Такая последовательность имеет практическое обоснование: философская подготовка и знание языка помогают формировать теоретическую базу исследования и ориентироваться в используемой литературе.

Соискатели, которые не проходят обучение в аспирантуре, могут более гибко планировать момент сдачи экзаменов. Однако даже для них существует негласное правило: без кандидатского минимума не стоит рассчитывать на защиту.

Организационно сдача экзаменов возможна в любое время, однако стоит учитывать два фактора:

- Административную логику (например, наличие комиссий в определенные сессионные периоды).

- Сроки действия уже сданных экзаменов (о чём будет говориться в соответствующем пункте ниже).

Можно ли просто немного всё… отложить? Формально — да, отсрочка защиты возможна. Но здесь стоит быть очень осторожным с понятиями «отсрочка» и «застрять в вечной аспирантуре». Аспирант, который не сдал кандидатский минимум вовремя, не может быть допущен к защите, даже если его научное исследование уже написано, переписано, согласовано с руководителем и разослано всем знакомым для проверки на ошибки. И пока эти три компонента кандидатского минимума — философия, иностранный язык и специальность — не сданы, рассмотрение диссертации просто не начнется.

Если аспирант не успевает сдать все экзамены в пределах нормативного срока обучения (как правило, это три или четыре года), ему приходится:

- либо оформлять «прикрепление без права обучения», то есть оставаться при учебном заведении уже не как студент, а как научный фрилансер с правом завершить работу и сдать то, что не сдал ранее;

- либо действовать как «свободный исследователь», что на практике усложняет доступ к ресурсам университета, консультациям научного руководителя, кафедральной поддержке, а иногда — даже к банальному месту в библиотеке;

- либо выйти за пределы срока аттестации, и тогда единственным выходом будет перерегистрация в другом аспирантском цикле (то есть фактически начать заново, но уже без академического зачёта предыдущих лет, или с бюрократическими сложностями по признанию результатов).

Если ещё есть надежда защититься в пределах учебного года, кафедра, возможно, пойдёт навстречу, однако затягивание на несколько лет может создать имиджевые риски: научное сообщество помнит, и вопрос «а почему не защитился?» возникнет в самые неожиданные моменты.

Поэтому отсрочить — да, это возможно. Но лучше — не доводить до этого. Потому что когда другие уже печатают авторефераты, бегать с конспектами философии по коридорам факультета — занятие, мягко говоря, нервное. И не очень престижное.

Сколько действительны кандидатские экзамены — вопрос, который волнует не меньше, чем вечная загадка о курице и яйце. Ведь, учитывая, что действующие нормативно-правовые акты предпочитают молчать о конкретном сроке, остаётся лишь одно надёжное источники истины — звонок или письмо в Министерство образования и науки Украины. А в крайнем случае, поход в отдел аспирантуры, где царит вся магия академического бытия.

1.4. Сколько попыток дается на сдачу кандидатских экзаменов?

Законодательного ограничения по количеству попыток сдачи кандидатских экзаменов нет — по крайней мере в виде четкой цифры, например, «три раза и до свидания». Однако это вовсе не означает, что можно превратить этот процесс в бесконечный сериал.

На практике большинство учебных заведений, где функционируют аспирантуры, придерживаются внутренних регламентов, которые предусматривают возможность повторной сдачи в случае неудовлетворительного результата. Обычно разрешается пересдача один или два раза, и то в определенный промежуток времени, например, в течение следующего семестра или учебного года. Все зависит от конкретного вуза и решений его ученого совета.

Если же и во второй раз все пошло не по плану — здесь начинается бюрократический квест, главным призом которого может стать либо повторное допущение (при наличии уважительных причин и решения совета), либо рекомендация не тратить чужое и свое время. Хотя формально это не означает автоматическое отчисление из аспирантуры, затяжные неудачи обычно становятся аргументом в пользу прекращения обучения или, как минимум, не пролонгации прикрепления к научному руководителю после окончания срока аспирантуры.

Кроме того, стоит помнить, что успешная сдача кандидатских экзаменов входит в обязательный пакет условий для защиты, а значит — без них путь к научной степени закрыт.

Попытки есть. Но не стоит злоупотреблять гостеприимством системы. Если первая не удалась, не стоит впадать в депрессивное отчаяние, а просто пересмотреть подход к подготовке. Ведь второй шанс, как и вторая чашка кофе, может стать решающим.

1.5. Можно ли пересдать другой предмет, если провалил один?

Если соискатель не сдал один из кандидатских экзаменов — например, иностранный язык или философию — это не аннулирует результаты других успешно сданных предметов. Другими словами, не нужно пересдавать весь комплект, если ошибся лишь на одном из этапов. Этот момент часто вызывает немалое облегчение у соискателей, ведь позволяет сосредоточить усилия только на «проблемном» направлении, не распыляя силы на всю фронтальную работу.

Пересдача разрешается выборочно — только того экзамена, который не был сдан. Например, если философия пройдена успешно, а с английским языком произошел лингвистический конфуз, то пересдавать придется только язык. Причем — в пределах установленных сроков и согласно расписанию следующих сессий, проводимых соответствующими кафедрами.

И еще одна деталь, которая может показаться очевидной, но заслуживает отдельного упоминания: пересдача того же предмета возможна только после официальной фиксации неудачи. То есть, если кажется, что ответил хуже, чем мог бы, и хотите «попробовать снова», это уже не работает. Работает только в том случае, когда оценка — официально «неудовлетворительно».

Таким образом, система довольно гуманна: она не карает соискателя полным «обнулением» за одну ошибку. Но она и не забывает об ошибках — придется вернуться, исправить, сдать. И только тогда можно двигаться дальше.

1.6. Можно ли остаться без научной степени из-за экзаменов?

Да, и это не миф, не страшилка из методического пособия и не преувеличение опытных аспирантов, которые хотят напугать новичков. Целиком возможно остаться без научной степени только из-за экзаменов, даже если диссертация написана, тема блестящая, а результаты — достойные Нобеля.

Ирония в том, что эти экзамены — часто не настолько сложные, как кажется на первый взгляд. Но именно из-за откладывания, недооценки важности или надежды на «как-нибудь будет» многие рискуют остаться без степени. И не из-за научной неспособности, а из-за чистой организационной небрежности.

Дело в том, что кандидатские экзамены — это формализованная и обязательная часть процедуры аттестации соискателя степени доктора философии (PhD). Они не являются опциональными, не заменяются статьями, участием в конференциях, благодарностями рецензентов или интеллектуальным обаянием. Если хотя бы один из экзаменов не сдан — специализированный ученый совет не имеет юридического права даже рассматривать документы на защиту.

2. Из чего состоят кандидатские экзамены и чем они регулируются?

2.1. Основные предметы «кандидатского минимума»

Есть новость: кандидатские экзамены как таковые — отменены. Хорошо, что мы об этом упомянули лишь в первой трети статьи. Хотя, если вы уже обрадовались — не торопитесь доставать шампанское. Их не просто убрали. Их реинкарнировали. Теперь они живут в образовательных и научных программах под именами: «компетентностные модули», «аттестационные мероприятия», «интегрированный контроль знаний» и, конечно же, «защита диссертации». Все серьезно, современно, по-европейски. Но стало ли проще?

1 января 2024 года вступил в силу новый Порядок подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 19.05.2023 № 502. Этот документ формализовал реформы, которые назревали давно: кандидатские экзамены в классическом виде отошли в прошлое, а вся подготовка аспиранта теперь интегрирована в образовательную и научную программу.

Типовые программы кандидатских экзаменов — это что-то вроде универсальной инструкции для всех, кто решил стать кандидатом наук и ещё не потерял веру в то, что система хоть что-то упростит. Они утверждаются Министерством образования и науки Украины и охватывают базовый минимум знаний, который должен быть у каждого, независимо от того, изучает ли он философию или космическую механику. Правда, к типовой программе всегда добавляется «что-то своё» — индивидуальная программа кафедры, которая имеет моральное право усложнить жизнь, включив туда ещё несколько «актуальных вопросов». И вот так, из двух частей, рождается то, что аспиранты с лёгким трепетом называют просто: программы кандидатских экзаменов.

Программы кандидатских экзаменов предусматривают:

- Обязательное изучение философии науки. Это не просто дань традиции. Целью изучения данного курса является формирование у соискателя способности к философскому осмыслению научного знания, его природы, логики развития, границ и методов. Этот курс формируется как обязательный учебный модуль в рамках образовательной программы. Часто он завершается итоговым экзаменом или зачетом — в формате, который определяет высшее учебное заведение.

- Подтверждение уровня владения иностранным языком не ниже B2 (кто-то делает это сертификатом, кто-то — модулем). Предполагается, что соискатель должен владеть иностранным языком на уровне, достаточном для чтения профессиональной литературы, написания научных статей и общения в академической среде. Обычно требуется сертификат уровня не ниже B2 согласно Общей европейской системе уровней владения языками (CEFR). В случае его отсутствия ВУЗ может организовать внутренний экзамен.

- И, конечно же, обучение по специальности, подкрепленное научными публикациями, участием в конференциях и диссертационным исследованием. Кандидатский минимум по специальности — фактически основа профессиональной компетенции соискателя. Он предполагает усвоение ключевых положений выбранной специальности, которые должны быть продемонстрированы через успешное освоение соответствующих учебных модулей, подготовку и публикацию научных работ, а также формирование теоретической основы для собственного диссертационного исследования. Это наиболее «гибкая» часть программы, поскольку конкретное содержание и форма оценки определяются академическим советом учебного заведения.

И всё это завершается аттестацией и защитой диссертации, то есть финальной битвой, в которой один против всех — это не метафора, а типичная ситуация в учёном совете.

Важно: Есть ли альтернатива кандидатским экзаменам? Формально — да. Они отменены. Фактически — нет. Их просто завернули в новую оболочку.

Требования к сдаче кандидатских экзаменов регулируются внутренними документами учебных заведений и научных организаций, а также общими рекомендациями Министерства образования и науки Украины.

Обязательным условием допуска к экзамену является успешное выполнение индивидуального плана подготовки, включая опубликованные научные статьи, участие в конференциях, прохождение педагогической практики и другие формы научной активности. Перед сдачей экзамена аспирант подает соответствующее заявление, иногда — рецензии научного руководителя или отзывы кафедры.

Сам экзамен предполагает ответы на теоретические вопросы, анализ источников, демонстрацию осведомленности о фундаментальных и современных проблемах выбранной области знаний.

Но потребуется значительно больше: продемонстрировать системное мышление, владение академическим языком и способность к самостоятельному исследованию, которое должно быть актуальным, новаторским и обязательно — с научной нагрузкой в несколько гигабайт.

На сегодняшний день составные части кандидатских экзаменов регулируются следующими документами:

|

Постановление КМУ от 19.05.2023 № 502 |

«Об утверждении Порядка подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук» |

|

Закон Украины «О высшем образовании» (статьи 5, 6, 7, 10, 12, 18, 44) |

определяет уровни высшего образования, в том числе третий (PhD). |

|

Положение об аспирантуре (докторантуре) в конкретном учебном заведении |

локальные нормативные акты ВУЗов, которые детализируют организацию учебного процесса. |

И хотя формально срок действия кандидатских экзамнтов больше не существует, все равно есть дедлайны, отчеты и внутренняя логика учебной программы, которая не позволяет слишком расслабиться.

2.2. Можно ли выбрать другой иностранный язык, изменить предметы?

Хотя законодательство задает общую рамку, институциональная автономия высших учебных заведений позволяет определенную вариативность. Например, в части иностранного языка соискатель имеет право выбрать один из языков международного академического общения — обычно это английский, немецкий, французский или испанский. Выбор других языков (например, итальянского или польского) возможен, но зависит от ресурсов и кадрового обеспечения конкретного вуза, а также от обоснования необходимости использования этого языка в научной деятельности соискателя.

Что касается изменения дисциплин или предметов, входящих в образовательную научную программу, то здесь все менее гибко. Обязательными остаются философия науки, иностранный язык и кандидатский минимум по специальности. Исключения возможны только относительно вариативной части программы, то есть факультативных дисциплин, которые соискатель может выбирать в зависимости от своих научных интересов. Основные же компоненты, формирующие так называемый «кандидатский минимум», остаются стандартными.

Итак, да — некоторая индивидуализация образовательной траектории существует, но она, как и свобода в вузах в целом, строго дозирована и регламентирована.

2.3. Как оценивают результаты: можно ли просто «что-то рассказать»?

Кажется, этот вопрос звучит с надеждой. И одновременно с ноткой академической ностальгии. Но сегодня в образовательных и научных программах третьего уровня все не так просто. На самом деле уже не речь идет о «рассказе». И тем более не о «чем-то».

Система оценки результатов обучения соискателей степени доктора философии основывается на принципах объективности, прозрачности и компетентностного подхода. Вместо традиционного устного экзамена в большинстве случаев применяются:

- модульный контроль, который предполагает письменное выполнение заданий, написание эссе или рефератов;

- зачеты и экзамены, проводимые по утвержденным критериям оценки;

- верификация результатов через публикации, выступления на конференциях, научные отчеты

- а также защита диссертации, которая становится фактическим «единственным зачетом» за всю программу.

ключевое слово здесь — доказательность. Ваши знания должны быть подтверждены не интонацией и не повествовательным харизмом, а фактическим академическим результатом.

Например, знания по философии науки могут оцениваться через аналитическое эссе на тему соотношения эмпирического и теоретического уровней познания. Уровень владения языком — через чтение и перевод научного текста или через сертификат международного образца. А профессиональную подготовленность — через участие в реальных исследовательских проектах.

Современная система подготовки аспирантов — это не театр одного актера. Это марафон, где вместо «рассказать» нужно доказать, обосновать, оформить, защитить. И желательно еще успеть подать статью в журнал Scopus.

2.4. Кто принимает экзамены: преподаватели кафедры или строгая комиссия?

В рамках новой образовательной и научной парадигмы экзамены как отдельное аттестационное мероприятие не проводятся, поэтому говорить о комиссии в классическом понимании (когда вы садитесь напротив трех преподавателей и отвечаете на билет) уже не совсем корректно. Вместо этого введена система внутреннего контроля знаний, которая реализуется через:

- преподавателей, ведущих соответствующие учебные дисциплины — именно они проводят модульные или итоговые оценки;

- кафедру, которая утверждает программы дисциплин, тематику работ, критерии оценки и следит за соблюдением академических требований;

- научного руководителя, который может давать рекомендации по допуску к аттестации и оценивает динамику научной работы;

- экзаменационные или аттестационные комиссии, которые формируются для промежуточной или итоговой аттестации (например, защиты индивидуального плана или допуска к защите диссертации).

Таким образом, ответственность распределена. Если раньше была одна комиссия на три предмета — сегодня это система из нескольких уровней контроля, где каждый компонент образовательной и научной программы имеет своего «верификатора». И нет, никто не забывает быть строгим — просто теперь эта строгость выражается в таблицах оценки, академической аналитике и требованиях к публикациям.

Принимают не только преподаватели и не обязательно комиссия — принимает вся система. А ошибки фиксируются не зачетной книжкой, а академической электронной платформой. И это, безусловно, добавляет романтики.

3. Сложность, подводные камни и почему стоит запастись терпением

3.1. Сколько времени нужно на подготовку: опыт реальных людей?

Здесь стоит различать три ключевых фактора:

- уровень начальной подготовки;

- наличие опыта преподавания по специальности;

- способность к самодисциплине.

Именно эти факторы определяют то самое «реальное» количество часов, дней или недель, которое придется посвятить подготовке. Из опыта большинства аспирантов и соискателей, которые делятся пережитым в блогах, чатах и кулуарах кафедр, можно сформулировать несколько типичных сценариев.

- Первый сценарий — «умный паникер». Это тот, кто начинает готовиться заранее, обычно за 2–3 месяца до экзамена, с расписанием и цветными конспектами. На каждый предмет тратит в среднем по 30–40 часов, избегает сомнительных сайтов с рефератами и честно читает источники. Такому человеку не страшны даже вопросы по неожиданным темам.

- Второй сценарий — «последний герой». Готовится в стиле «все за одну неделю», пытаясь освоить философские школы от античности до постмодернизма за две ночи. И хотя результат не всегда катастрофичен, нервная система после такого метода обычно просит стипендию на реабилитацию.

- Третий сценарий — «специалист, который уже знает». Например, кандидат филологических наук, который читает англоязычную литературу в свободное время, или преподаватель дисциплины, по которой сдаётся экзамен. Для таких людей подготовка может занять всего несколько дней — на систематизацию знаний, актуализацию терминологии и проработку формальных требований.

Формат экзамена: устный или письменный, тест или собеседование. Экзамены, которые предполагают письменный ответ, требуют большего количества цитат, терминов и чётких формулировок — поэтому их обычно готовят более тщательно.

Как показывает эмпирическое наблюдение, чтобы подготовить кандидатский экзамен по специальности в среднем уходит 2–4 недели, если уделять обучению хотя бы 1–2 часа в день. Для иностранного языка — от недели до нескольких месяцев, в зависимости от начального уровня. А вот философия — это всегда лотерея: можно прочитать три учебника и не ответить на вопрос о «онтологии бытия у Гуссерля», а можно знать одну лекцию и попасть именно в неё.

Сколько нужно времени на подготовку? Если по-научному: зависит от переменной «мотивация» в уравнении с несколькими коэффициентами. А если честно — столько, чтобы не казалось, что перед экзаменом мир впервые услышал о Канте, Present Perfect и вашей специальности.

Можно ли не сдавать кандидатский минимум — этот вопрос регулируется действующей практикой подготовки научных кадров в Украине. Согласно устоявшимся требованиям к присуждению научной степени доктора философии (кандидата наук), сдача кандидатского минимума является обязательным этапом образовательной и научной программы.

3.2. Можно ли списать или подглядеть?

В теории — нет. В идеале — тоже нет. На практике — ну, зависит от того, насколько у соискателя развита фантазия, ловкость пальцев и, главное, — насколько лояльна комиссия. Однако стоит понимать, что кандидатские экзамены — это не контрольная по истории в восьмом классе, где можно было приклеить шпаргалку к линейке. Здесь все гораздо деликатнее, серьезнее и, в конечном итоге, рискованнее.

В зависимости от формата экзамена возможности для хитростей существенно различаются. Если экзамен письменный и проходит в большой аудитории — шансов подглядеть минимум, особенно с учетом того, что члены комиссии часто умеют не только преподавать, но и читать мысли по выражению лиц. Если же экзамен устный — придется демонстрировать чудеса актерского мастерства, ведь нервный взгляд на манжету с надписью «онтология — это…» вызывает не доверие, а скорее сочувствие. Тем не менее, некоторым удается.

Среди популярных «классических» стратегий:

- Шпаргалки на внутренней стороне ладони. Рисково, но традиционно. В XXI веке выглядит несколько анахронично, хотя иногда спасает.

- Конверт с конспектом в кармане. Главное — не достать его так, чтобы все в аудитории услышали шелест.

- Мобильный телефон в беззвучном режиме. Современно, эффективно… но слишком очевидно. Если комиссия это заметит — можно получить не только «неудовлетворительно», но и протокол с соответствующими последствиями.

- «Подсадная утка». Коллега, который сдавал раньше и «сливает» вопросы после своего экзамена. Метод эффективен, но не всегда гарантирует соответствие реальному билету.

Однако следует отметить, что все эти методы скорее остаются пережитками университетской ностальгии. Они плохо работают, когда экзаменаторы действительно хотят услышать мнение соискателя, а не просто поток сознания. Кроме того, на некоторых экзаменах (особенно по иностранным языкам) предусмотрен устный компонент, где имитировать знания значительно сложнее.

Однако главный аргумент против списывания заключается не только в этике (хотя и она важна), но и в том, что кандидатский минимум — это ещё и тест на зрелость как учёного. Если человек не способен освоить базовый корпус знаний по своей специальности, о каком «кандидатстве» может идти речь?

Итак, ответ на вопрос «можно ли списать» звучит так: технически — иногда возможно, этически — нежелательно, стратегически — недальновидно. И хотя искушение велико, лучше готовиться — хотя бы тогда можно будет честно сказать: «Этот минимум — мой максимум».

3.3. Как правильно подготовиться, чтобы не превратить жизнь в сплошной стресс?

Во-первых, стоит признать очевидное: все три экзамена — разные по своей природе, поэтому универсальной «волшебной таблетки» не существует. Но есть определённые общие принципы, которые помогут не превратить подготовку в марафон нервов.

разумным шагом будет составить график подготовки, но не такой, где каждый час расписан с военной точностью, а гибкий и реалистичный план. Например: «во вторник утром — читаю три темы по философии, вечером — пересматриваю видеолекцию по методологии». Желательно чередовать предметы, чтобы мозг не стал монотематичным архивом.

Далее — практика ответов. Стоит не просто читать материал, а пытаться отвечать на вопросы вслух. Да, это выглядит странно, особенно в транспорте или в очереди к стоматологу, но такая практика помогает быстро и логично формулировать мысли — что и является половиной успеха на экзамене.

Что касается иностранного языка, то вместо скучной зубрёжки грамматики лучше прочитать несколько научных статей по своей теме в оригинале, выписать термины, привыкнуть к структуре предложений. А чтобы звучать уверенно на устном этапе, стоит потренировать короткую презентацию своей диссертации на иностранном языке.

И главное — не превращать подготовку в драму. Экзамены пройдут. Комиссия забудет ваши ответы (иногда даже раньше, чем вы). А нервная система, если её сохранить, ещё пригодится при написании автореферата, защите и в жизни в целом.

Чтобы не превратить кандидатский минимум в максимум психологического истощения, стоит: планировать, чередовать, проговаривать, не оставаться наедине с учебниками — и не забывать дышать. В прямом смысле. И в переносном. Ведь даже философия не так страшна, если читать её с чашкой кофе и немного иронии.

3.4. Можно ли сдать экзамены в другом ВУЗе и как это сделать?

Украинское законодательство предусматривает некоторую свободу перемещения даже в мире академических ритуалов. Так, сдавать кандидатский минимум (он же — трио большой науки: философия, иностранный язык, специальность) вполне реально в другом ВУЗе, скажем, у гостеприимного соседа из соседнего города, где, возможно, комиссия добрее, а кофе вкуснее.

Согласно действующему порядку (который, кстати, до сих пор сохраняет некоторые черты советского эпоса), экзамены можно сдавать в любом учреждении, которое имеет аккредитацию на подготовку докторов философии по вашей специальности.

Для сдачи экзаменов в другом учреждении предстоит пройти небольшой квест:

- сначала нужно получить согласование между вашим университетом и выбранным заведением (это можно сделать через заявление и, желательно, хорошие отношения между руководителями);

- далее подать пакет документов: диплом, выписку из решения ученого совета, где указана тема диссертации, и, конечно, паспорт и ИНН — ведь какая бюрократия без них;

- убедиться, что программы кандидатских экзаменов в этом заведении совпадают с утвержденными в МОН, и не требуют, скажем, знания латыни или философии эпохи Ренессанса на уровне Гегеля;

- наконец, быть готовым заплатить — да, иногда это платная услуга (особенно если вы не студент этого ВУЗа), и платить придется не за знания, а за саму процедуру — что, согласитесь, звучит значительно лучше.

А зачем это вообще? Помимо очевидной пользы (например, избегание строгого взгляда вашей кафедры), сдача экзаменов в другом ВУЗе может стать спасительным вариантом, если:

- в вашем университете по каким-то причинам не набрали комиссию;

- нужный вам экзамен проводится только раз в год (а вам горит уже сейчас);

- или, вполне возможно, у вас просто личный челлендж — сдать в трех университетах и выбрать самый любимый.

Срок действия кандидатского минимума — вопрос почти философский, особенно с учетом того, что четко прописанных правил в действующем законодательстве на этот счет на данный момент не существует. Когда-то, по старым нормативам, речь шла о десяти годах, однако с утратой действия соответствующих постановлений эта цифра осталась где-то между архивами и традициями. Так что теперь все зависит от конкретного специализированного ученого совета: он либо признает результаты экзаменов действительными, либо с невозмутимым академическим спокойствием просит сдавать их заново.

3.5. Признают ли результаты сданного минимума в других учреждениях?

Вопрос о признании результатов кандидатских экзаменов, сданных не в «родном» учебном заведении или научной организации, зависит от официального статуса учреждения, где экзамены были сданы, а также от соблюдения процедурной корректности оформления результатов. Ситуация здесь не такая уж и загадочная, хотя имеет свои бюрократические нюансы.

Если кандидатский минимум был сдан в аккредитованном учреждении, имеющем право осуществлять подготовку соискателей научной степени доктора философии по соответствующей специальности, экзамены считаются юридически действительными. Это означает, что другое учреждение вполне может засчитать эти результаты, однако — и здесь начинается важный, но мелкий шрифт — при условии, что экзамены оформлены должным образом.

То есть:

- протокол комиссии,

- подпись председателя,

- печать,

- соответствие утвержденным программам,

- предварительное согласование между учреждениями, которое устранит все лишние вопросы на этапе аттестации.

Не следует забывать, что окончательное решение о допуске к защите принимает ученый совет учебного заведения, в котором планируется защита. Таким образом, даже если сданный минимум имеет все необходимые атрибуты легитимности, совет может, в исключительных случаях, попросить пересдать один из экзаменов — например, если программа существенно отличается или возникают сомнения по поводу качества подготовки.

Хотя признание результатов сданных экзаменов в другом ВУЗе возможно и практикуется, не стоит пренебрегать подготовкой документационного сопровождения. А еще лучше — заранее уведомить свое учебное заведение о намерении сдавать минимум в другом месте.

Требования и порядок проведения кандидатских экзаменов в Украине основываются на сочетании внутренних регламентов высших учебных заведений и научных организаций с рекомендациями.

Что такое кандидатский минимум?

Это совокупность обязательных кандидатских экзаменов, которые должен сдать соискатель научной степени доктора философии перед подачей диссертации в специализированный ученый совет.

Из каких экзаменов состоит кандидатский минимум?

Кандидатский минимум включает три экзамена: по философии, по иностранному языку (обычно английскому) и по специальности, соответствующей теме диссертации.

Кто должен сдавать кандидатский минимум?

Кандидатский минимум обязаны сдавать все соискатели степени доктора философии, независимо от формы обучения (очная, заочная) или наличия статуса аспиранта (зачисленного или прикрепленного).

Когда нужно сдавать кандидатский минимум?

Оптимально — в период обучения в аспирантуре. Все экзамены должны быть сданы до подачи диссертации на рассмотрение в специализированный ученый совет.

Можно ли сдавать кандидатские экзамены в другом университете?

Да, при условии, что выбранное учебное заведение имеет право проводить такие экзамены, а оформление результатов соответствует требованиям МОН Украины. В большинстве случаев необходимо получить разрешение своего учебного заведения на сдачу экзаменов в другом вузе.

Признают ли результаты сданных экзаменов в другом вузе?

Да, если учебное заведение имеет лицензию, соблюдены все формальные требования, и специализированный ученый совет, который будет рассматривать диссертацию, принимает эти результаты во внимание.

Можно ли повторно сдавать экзамены, если один или несколько не сданы?

Да, обычно допускается пересдача. Конкретное количество попыток и условия определяются внутренними правилами учебного заведения или научной организации.

Можно ли сдать только один экзамен в другом учебном заведении, если не удается сдать его в своем?

Да, частичная сдача возможна. Важно, чтобы каждый результат был зафиксирован согласно установленной процедуре, и чтобы он был признан в учреждении, где будет проходить защита.

Что будет, если не сдать кандидатский минимум?

В этом случае соискатель не может быть допущен к защите диссертации. Если обучение в аспирантуре уже завершено, сдача экзаменов потребует дополнительных организационных шагов, включая оформление прикрепления или изменение статуса соискателя.