1. Что такое doi и почему учёным стоит о нём знать

Научная статья — дело серьёзное. В неё вкладываются месяцы, а иногда и годы труда, проверяется каждое предложение, ведётся борьба с дедлайнами, редактируются таблицы глубокой ночью… В конечном итоге важно не только опубликовать результат, но и обеспечить, чтобы эту работу легко находили, правильно цитировали и не теряли где-то в бескрайних просторах Интернета. Именно здесь появляется DOI — крошечный, но весьма амбициозный цифровой идентификатор, способный существенно повлиять на судьбу вашей публикации.

1.1. Определение DOI (Digital Object Identifier) простыми словами

И так, что такое doi? Это вовсе не загадочная аббревиатура из мира криптографии, а вполне прикладной и полезный инструмент. Полное название — Digital Object Identifier, то есть цифровой идентификатор объекта. На вид — это набор символов, разделённых косой чертой, а по сути — нечто вроде интернет-паспорта для вашей научной работы. Если у статьи есть DOI — значит, она «вписана в базу» и останется там навечно. По крайней мере, пока существует Интернет.

Чем постоянный цифровой идентификатор лучше обычной ссылки? Тем, что он не подводит. Ссылка может сломаться, сайт — исчезнуть, издательство — внезапно решить «оптимизировать архивы». А этот идентификатор молча обновит маршрут к новому месту размещения вашей статьи. Такой себе научный GPS-навигатор.

Чтобы сделать картину ещё понятнее, ниже приведены ключевые свойства индекса doi:

- Однозначность: один цифровой идентификатор — один документ. Никаких двусмысленностей, как это бывает в библиографических списках.

- Постоянство: URL может меняться, а DOI остаётся неизменным.

- Переадресация: если вашу статью переместили с одного сайта на другой — постоянный цифровой идентификатор знает, где она теперь находится.

- Метаданные: цифровой уникальный код публикации — это не просто ссылка, а ещё и своего рода база знаний: автор, название, год, журнал — вся ключевая информация собрана в одном месте.

В конечном итоге, если у научной публикации есть идентификатор DOI — она автоматически поднимается на ступень выше в академической иерархии. Без него — тоже не катастрофа, но с ним как-то солиднее. Кроме того, это незаменимый инструмент, если важно, чтобы ни ваше имя, ни ваш текст не затерялись среди тысяч безликих PDF-файлов без обратного адреса.

1.2. Для чего нужен DOI в научной деятельности

Постоянный идентификатор документа в научной сфере — это далеко не просто ещё одна цифровая комбинация, которую нужно где-то указать в библиографическом списке. Это функциональный инструмент, значительно облегчающий работу как авторам, так и всем, кто работает с научными текстами. В самом общем виде DOI необходим для того, чтобы ваши публикации:

- не терялись в сети;

- корректно цитировались;

- оставались доступными независимо от того, как часто меняются сайты, платформы и серверы.

С технической точки зрения, DOI работает как постоянная ссылка, которая всегда приводит к нужному документу — даже если его фактический адрес уже изменился. Это особенно важно в условиях научной мобильности, когда статьи часто «мигрируют» с одного ресурса на другой. Вместо того чтобы вручную искать, куда подевалась ваша публикация, достаточно ввести идентификатор DOI — и она немедленно появится на экране.

Так формулируется суть постоянного цифрового идентификатора на официальном сайте системи DOI.

Источник: https://www.doi.org/the-identifier/what-is-a-doi/.

В научном мире doi публикации выполняет несколько критически важных функций:

- Цитирование. Постоянный цифровой идентификатор позволяет точно идентифицировать источник, что снижает количество ошибок в библиографических списках.

- Статистический учёт. По DOI можно отслеживать просмотры, загрузки, количество упоминаний. Любимая аналитика любого исследователя.

- Профессиональная видимость. Многие базы данных (Scopus, Web of Science, Google Scholar) автоматически индексируют публикации именно по индексу doi.

- Привязка к авторским профилям. Например, в системе ORCID наличие DOI у публикации ускоряет распознавание авторства.

Кстати, если вы уже зарегистрировали ORCID iD (а если ещё нет — у нас есть отдельная пошаговая инструкция, как сделать это без стресса), то знаете, что идентификатор прекрасно синхронизируется с вашим научным профилем. Всё происходит автоматически, удобно и наглядно. И никто не перепутает ваши статьи с работами однофамильца.

Всё больше академических журналов попросту не принимают источники без DOI.

И наконец, в эпоху, когда в науке ценятся не только качество, но и доступность, постоянный цифровой идентификатор становится must-have для любой серьёзной публикации. Это своего рода цифровая подпись, которая подтверждает: документ подлинный, доступный и заслуживает внимания.

1.3. Основные области применения идентификатора DOI

Цифровая идентификация научных материалов уже давно вышла за пределы традиционных журнальных статей. Если раньше цифровой идентификатор DOI воспринимался исключительно как маркер академической публикации, то сегодня его функциональность значительно шире. Современная система охватывает самые разные виды ресурсов — от текстовых до мультимедийных, от диссертаций до массивов данных.

Наиболее распространённые области применения:

- Публикации в научных журналах. Это классический вариант, с которого всё началось: индексирование, цитирование, архивирование.

- Монографии и главы в коллективных трудах. Даже если ваш текст — часть сборника, ему может быть присвоен собственный цифровой код.

- Тезисы конференций, доклады, аналитические материалы. Всё, что имеет формализованную структуру и выходные данные, может быть закреплено в научных базах с помощью DOI.

- Диссертации и авторефераты. Многие университеты присваивают такие идентификаторы документам, размещённым в институциональных репозиториях.

- Научные отчёты и официальные документы учреждений. Даже PDF-файл, размещённый на сайте института, может получить цифровую «прописку».

- Наборы эмпирических данных. В эпоху открытой науки важно делиться не только выводами, но и исходными таблицами, графиками и результатами.

- Презентации, аудиозаписи, видео, имеющие исследовательскую ценность. Да, даже постер или выступление на конференции вполне достойны индексирования.

- Цифровые коллекции, виртуальные карты, визуализации. Особенно актуально для гуманитариев и специалистов в области социальных наук.

Разумеется, речь идёт исключительно о тех материалах, которые официально опубликованы, содержат метаданные и размещены в устойчивом публичном доступе. Google Диск — это не репозиторий. По крайней мере, пока что.

Сегодня в образовательных и исследовательских учреждениях цифровой идентификатор используется как инструмент систематизации знаний, повышения прозрачности, упрощения доступа к источникам и, что не менее важно, — укрепления доверия к научному контенту.

2. DOI как международный стандарт цифровой идентификации

2.1. Кто внедрил DOI и как устроена система

Образование фонда DOI — это вовсе не случайное событие. Его создание стало ответом на вполне реальную проблему: как обеспечить стабильный доступ к научным публикациям в цифровом мире, даже если URL-адрес меняется или исчезает? Впервые концепция цифрового идентификатора была официально представлена в 1997 году на международной конференции в Санта-Фе (США), а уже в 2000 году начала функционировать полнофункциональная инфраструктура.

Сегодня за управление системой отвечает Международная организация International DOI Foundation (IDF) — некоммерческое объединение, занимающееся координацией, регулированием стандартов и сертификацией агентств, которые непосредственно присваивают идентификаторы. Штаб-квартира IDF находится в Вашингтоне, а её деятельность осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO 26324:2012, который официально закрепляет статус DOI как системы постоянной идентификации цифровых объектов.

Источник: https://www.doi.org/the-identifier/what-is-a-doi/.

Источник: https://www.doi.org/the-identifier/what-is-a-doi/.

Идентификатор DOI — один из немногих цифровых стандартов, которые имеют официальное признание Международной организации по стандартизации.

Но кто же «выдаёт» эти коды? Здесь всё организовано чётко. IDF делегирует полномочия ряду официальных регистрационных агентств (registration agencies), которые непосредственно взаимодействуют с авторами, издателями и учреждениями. Среди них наиболее известны:

- CrossRef — самый мощный игрок в сфере академического публикационного процесса. Именно через него большинство научных журналов получают цифровой идентификатор DOI.

- DataCite — специализируется на открытых научных данных, диссертациях, отчётах и репозиторных материалах.

- mEDRA, Airiti, ISTIC — региональные агентства, обслуживающие локальные платформы (Европа, Азия и др.).

- CNKI (China National Knowledge Infrastructure) — выдаёт постоянный цифровой идентификатор для китайских научных ресурсов.

Иерархия построена на доверии: IDF отвечает за стандарты, агентства — за техническую реализацию, а конечные пользователи — за точность данных. В результате получается система, которая работает стабильно, международно и предсказуемо — именно то, чего не хватает многим веб-ресурсам.

Кроме регистрационных агентств, систему поддерживают и международные организации и партнёрские сети, которые используют индекс DOI в своей работе.

К таким относятся:

- ORCID (Open Researcher and Contributor ID), позволяющий связывать авторов научных работ с их публикациями через идентификатор DOI.

- COPE (Committee on Publication Ethics), которая стимулирует прозрачность в системах цитирования и ссылок, в том числе с помощью цифрового идентификатора DOI.

- Национальные библиотеки и академические учреждения, обеспечивающие архивирование и постоянную доступность документов с назначенными индексами DOI.

Широкое внедрение постоянных цифровых идентификаторов не было бы возможным без активного участия издательств — как коммерческих, так и университетских, которые являются основными генераторами контента. Именно они вносят метаданные в систему и обеспечивают функционирование гиперссылок, делающих научные источники доступными для автоматизированного анализа, цитирования и интеграции в академические базы данных.

Автор самостоятельно не создаёт DOI. Этим занимаются только зарегистрированные в системе учреждения — издательство, университетский репозиторий или платформа открытого доступа (например, Zenodo или Figshare).

Таким образом, за сухим словом «идентификатор» стоит продуманная глобальная структура, где всё зарегистрировано, задокументировано и (что особенно радует учёных) поддаётся цитированию.

2.2. Регламент и правила присвоения DOI

В научном мире нет ничего случайного — даже за цифровыми кодами скрывается целая бюрократическая эпопея. Идентификатор DOI не возникает магическим образом где-то в облаке, а появляется исключительно после прохождения формализованной процедуры регистрации. Это почти как получить биометрический паспорт, только не для человека, а для статьи.

Чтобы идентификатор вообще появился в природе, необходимы три ключевых компонента:

- зарегистрированное учреждение;

- официальное агентство;

- строгое соблюдение международных норм.

Сначала учреждения — издательства, университеты или научные платформы — обращаются к одному из регистрационных агентств, уполномоченных Международным фондом DOI (International DOI Foundation). Среди наиболее известных таких агентств — CrossRef, DataCite, CNKI и другие. Каждое из них работает в своей специализированной экосистеме: журнальные публикации, диссертации, открытые данные, локальные архивы и т. д.

И вот здесь начинается самое интересное. Чтобы получить DOI для статьи, самому автору ничего не нужно создавать вручную (и за это науке можно быть признательным!). Этой процедурой занимается организация, ответственная за публикацию материала — например, научное издательство. В рамках публикационного процесса оно передаёт метаданные публикации (авторы, название, дата, журнал, ISSN и т. п.) в агентство, которое, в свою очередь, генерирует уникальный Digital Object Identifier для соответствующего ресурса.

Вся эта процедура осуществляется в соответствии со стандартом ISO 26324:2012, который регламентирует структуру и назначение постоянного цифрового идентификатора. Это не просто набор цифр и косых черт — это унифицированная цифровая «подпись», признанная на международном уровне.

И ещё одно: если вам кажется, что всё это звучит чересчур формально — вы абсолютно правы. В этом и заключается суть. Стабильность, долговременная доступность и корректное цитирование несовместимы с хаосом. Именно благодаря строгому регламенту система DOI функционирует как часы. Швейцарские — а не студенческие, под дедлайн.

3. Как работает DOI: кратко о главном

3.1. Принцип действия цифрового идентификатора

Итак, вы скачали статью, увидели загадочную строку вроде 10.1000/xyz123 и подумали: «Хорошо, но как работает doi?» Вполне резонный вопрос. Цифровая магия всегда кажется пугающей — до тех пор, пока её не объяснят на примере.

Начать стоит с того, что каждый Digital Object Identifier — это не просто набор символов, а фактически стабильный адрес научного документа в интернете. Но не такой, который зависит от конкретного сайта, а универсальный. Подобно тому, как ваша фамилия остаётся неизменной даже после переезда, так и DOI «знает», где находится ваша статья, даже если её физическое расположение в сети уже изменилось.

С формальной точки зрения всё устроено следующим образом: каждый постоянный цифровой идентификатор связан с набором метаданных. Это автор, название, журнал, дата, ISSN, URL и ещё несколько строк, которые любят базы данных, но игнорирует среднестатистический читатель. Когда пользователь вводит DOI в специальном формате (например, https://doi.org/10.1000/xyz123), запрос автоматически перенаправляется на последний известный адрес, по которому размещён нужный объект.

DOI сам по себе не является файлом или ссылкой — это точка входа в информационную систему, которая направляет пользователя к нужному ресурсу даже при отсутствии прямого URL.

Цифровой идентификатор DOI является частью инфраструктуры, которую поддерживает целая сеть агентств, серверов, метаданных и технической логики. И, по правде говоря, обо всех этих деталях можно не знать. Главное — понимать, что нажимаешь на комбинацию цифр с косой чертой и всегда попадаешь туда, куда нужно.

3.2. Как DOI обеспечивает стабильность ссылки на публикацию

Представим ситуацию: вы с гордостью добавили ссылку на свою статью в резюме, презентацию или грантовую заявку. Прошло полгода — ссылка больше не работает. Сайт сменил домен, страница удалена, редакция «перенесла архив» (в никуда). Знакомо? Именно для того, чтобы избежать подобных цифровых драм, и существует Digital Object Identifier.

На первый взгляд, DOI, обычный URL и какой-нибудь ISBN — это всё про одно и то же: найти нужный текст и не потеряться в цифровых джунглях. Но если присмотреться внимательнее, различие между ними — как между бумажным билетом на поезд и цифровым проездным, который обновляется автоматически. Суть — в стабильности, долговечности и наличии структурированных метаданных.

В отличие от обычного URL, который можно сравнить с временным адресом арендованной квартиры, идентификатор DOI — это собственность с пожизненной регистрацией. Публикация, которой присвоен DOI, не просто «находится» на каком-то сайте — она закреплена в системе глобального маршрутизирования, которую поддерживают соответствующие агентства. Проблема в том, что сайт могут закрыть, структуру изменить, страницу — удалить. И тогда URL превращается в классическую ошибку 404.

Что касается ISBN или ISSN — они тоже обеспечивают уникальность, но не обладают функцией перенаправления. Например, ISBN — это условный штрихкод книги, который идентифицирует издание в библиотеке, но не предоставляет доступа к электронной версии. А вот Digital Object Identifier — это идентификатор нового поколения: он позволяет не просто идентифицировать документ, но и получить к нему доступ в несколько кликов, независимо от того, где он размещён.

Как работает doi? Когда ресурсу присваивается постоянный цифровой идентификатор, к нему добавляется так называемая «карточка» с метаданными — имя автора, название, дата публикации, журнал, а главное — текущий адрес, по которому он находится. Если этот адрес по каким-либо причинам меняется (например, в случае миграции журнала на другую платформу), издатель обновляет информацию в системе. И тогда — при переходе по всё тому же DOI — вы автоматически попадаете на новую страницу, даже если старая уже давно удалена.

Можно изменить сайт, журнал, платформу — но не сам индекс doi. Он остаётся неизменным.

Стабильность обеспечивается тем, что сама адресация «живет» не на сайте, а в базе — отдельном цифровом реестре, независимом от колебаний веб-пространства. Этот принцип позволяет системам цитирования, базам данных и аналитическим инструментам точно и безошибочно находить ваш текст вне зависимости от его физического местоположения.

4. Структура DOI: из чего состоит индекс

На первый взгляд, индекс «10.1234/abc567» выглядит как случайная комбинация цифр и букв, будто кто-то набрал его, опершись о клавиатуру. Однако на самом деле эта цифровая конструкция имеет чёткую внутреннюю архитектуру. Чтобы разобраться, как выгядит doi, необходимо разложить его на составные части.

С технической точки зрения, индекс doi состоит из префикса (который принадлежит регистранту) и суффикса (который создаётся им самостоятельно в соответствии с внутренними правилами). Так появляется тот самый симпатичный строковый код (пример doi — «10.1234/abc.def567»), который впоследствии становится основной цифровой адресацией публикации.

Префикс — это первая часть кода, как правило, начинается с «10.» и содержит далее уникальную числовую последовательность, например «10.1000». Этот фрагмент присваивается регистрационным агентством и указывает, какая организация или издательство является «владельцем» конкретного идентификатора. Иначе говоря, это аналог кода предприятия в реестре: по нему видно, кто отвечает за публикацию.

Суффикс — это вторая часть, и именно здесь начинается пространство для творчества. Этот элемент генерируется самой организацией, которая создаёт цифровой идентификатор DOI. Суффикс может быть условно осмысленным «journal.vol1.art2» или совершенно абстрактным «xYz-99821v». Главное требование — уникальность в пределах одного префикса.

Для наглядности: в DOI «10.54321/abc.def123»

- «10.54321» — это префикс (указывает, кто выдал),

- «abc.def123» — это суффикс (обозначает конкретную публикацию).

Вместе они образуют стабильный, уникальный и международно признанный идентификатор, который на первый взгляд ничего не говорит, но при внимательном изучении раскрывает всю суть научного текста.

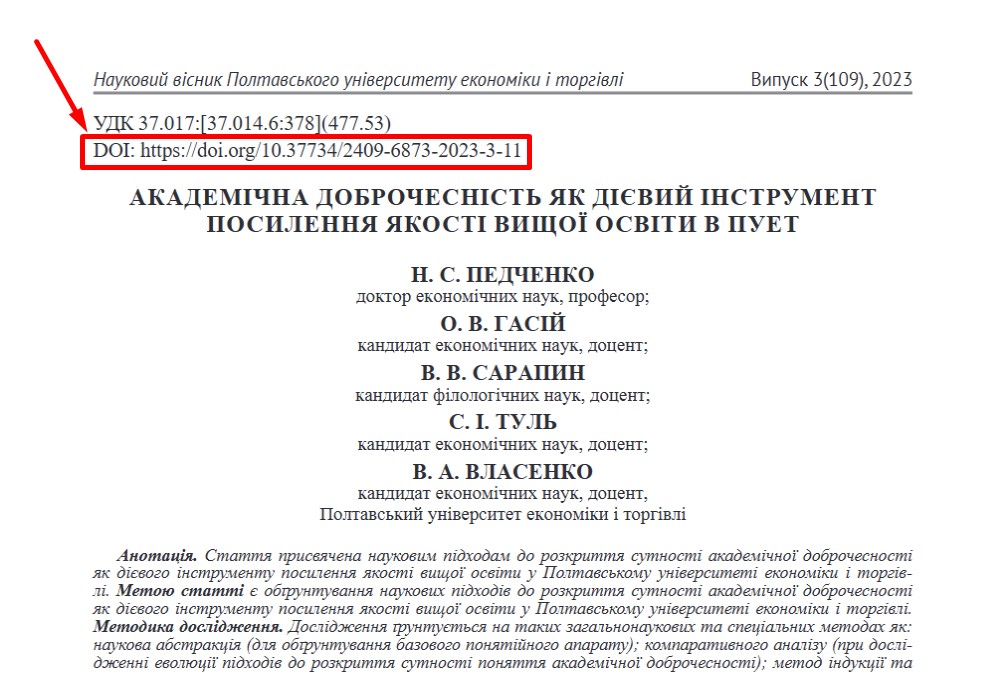

После теоретического разбора наступает подходящий момент взглянуть на настоящий, «боевой», опубликованный индекс. Ведь за вопросом «как выглядит doi» чаще всего скрывается не академический интерес, а вполне понятное человеческое желание увидеть что-то конкретное — с цифрами, точками и косыми чертами.

Источник: https://puet.poltava.ua/index.php/economics/article/view/203/191.

Вот типичный пример doi. Внешне — ничего особенного. Однако каждый его символ имеет значение.

Вся структура логична, доступна и (что особенно важно) воспроизводима. Именно поэтому использование индекса DOI стало универсальной практикой в академической среде: он выглядит одинаково, читается понятно, а работает — безотказно.

Суффикс не имеет единой обязательной формы — в каждой организации он может выглядеть по-разному. Однако в пределах одного префикса он всегда уникален.

5. На что обратить внимание при работе с DOI

Иногда научная статья может быть выдающейся, отзывы — положительными, а вклад — значимым, но при этом doi публикации отсутствует. Причина банальна — не все журналы подключены к системам, позволяющим получать уникальные цифровые идентификаторы. Наиболее известной среди них является система Crossref, однако даже в её рамках многое зависит от издательской политики, технической инфраструктуры и, немаловажно, от финансовых затрат на обслуживание этой услуги. То есть наличие или отсутствие кода скорее свидетельствует об уровне менеджмента журнала, чем о качестве самой публикации.

Многие воспринимают идентификатор DOI как своего рода золотую медаль: мол, если он есть — значит, работа серьёзная, проверенная и заслуживает доверия. На деле же цифровой идентификатор — это прежде всего способ точно определить, где в электронном пространстве размещена та или иная публикация. В этом смысле он ближе к штрих-коду на товаре, чем к рецензии профессора Гарварда.

Другими словами, не стоит делать поспешных выводов. Код нужен для цитирования, ссылок и автоматизации библиографических систем — но сам по себе он не свидетельствует ни об индексировании в Scopus, ни о качестве рецензирования.

Наиболее распространённые заблуждения относительно DOI представлены в таблице.

|

№ |

Миф |

Как обстоят дела на самом деле |

|

1 |

Если есть DOI — это точно качественный журнал |

Это всего лишь технический код. Качество зависит от редакции и рецензирования |

|

2 |

Идентификатор получают только публикации из Scopus/Web of Science |

Его могут получить даже локальные сборники или материалы конференций |

|

3 |

DOI — это гарантия долгосрочного хранения статьи |

За хранение отвечает архивная политика, а не сам код |

|

4 |

Если номера нет — значит, это не публикация |

Во многих гуманитарных и местных изданиях DOI может отсутствовать |

С учётом высокого доверия к цифровым кодам, недобросовестные «издатели» быстро научились подделывать или выдумывать идентификаторы. Иногда псевдожурнал создаёт иллюзию легитимности: сайт выглядит респектабельно, размещён красивый PDF с номером, похожим на Digital Object Identifier, а метаданные кажутся вполне убедительными. Однако при проверке этого номера в базе Crossref оказывается, что он либо вовсе не существует, либо принадлежит совершенно другой публикации.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует обращать внимание на несколько признаков мошенничества:

- Номер не открывается через сайт https://doi.org — вместо этого происходит перенаправление на страницу с ошибкой или ссылка не работает вовсе.

- Название журнала вызывает подозрение — например, содержит слово «International», но размещён на бесплатном конструкторе сайтов.

- Указан только один контакт — gmail или telegram, без домена, связанного с журналом.

- У издателя отсутствует профиль в Crossref или ORCID.

- На сайте нет никакой публичной информации о редакционной коллегии или процессе рецензирования.

Что делать, если появились сомнения?

- Проверить цифровой идентификатор на сайте https://www.crossref.org.

- Посмотреть профиль журнала на сайтах DOAJ, OpenAlex или в списках Министерства образования и науки.

- Обратиться за советом к библиотекарю, научному руководителю или специалисту по академической добросовестности.

- Не полагаться только на дизайн сайта — мошенники давно освоили шаблоны WordPress.

- Если что-то выглядит слишком хорошо — это почти всегда ловушка.

Цифровой идентификатор DOI — полезная вещь, но не волшебная палочка. Он не свидетельствует о качестве публикации, не гарантирует «бессмертие» в наукометрии и может быть подделан. Зато при аккуратном использовании и проверке источников действительно помогает сделать научную коммуникацию удобнее. А главное — не даёт затеряться в мире миллионов статей.

6. Почему исследователям всё же выгодно иметь DOI?

Если предыдущие части статьи частично развенчали иллюзии относительно магичности индекса doi, то сейчас уместно показать и обратную сторону медали. Несмотря на определённые нюансы, уникальный код научной публикации — это как паспорт для статьи: без него она тоже может существовать, но с ним её куда чаще приглашают на солидные конференции.

Рассмотрим четыре ключевых преимущества, которые получает автор, если его публикация имеет цифровой идентификатор DOI:

- Никаких проблем с подачей в журналы и базы. Первый и самый практичный плюс: научная работа с зарегистрированным уникальным номером гораздо легче входит в систему глобального научного обращения. При подаче в новое издание, при включении в электронные каталоги, институциональные репозитории или даже при заполнении анкет на грант наличие DOI позволяет не заполнять данные вручную. Достаточно вписать код — и остальная информация подгрузится автоматически.

- Рост доверия к публикации. Хотя сам по себе индекс doi не является знаком качества, он всё же создаёт ощущение надёжности. Для редакторов, грантодателей, членов аттестационных комиссий это сигнал: перед ними не вымысел, не блог-пост, не анонимная рецензия с форума, а настоящий академический текст, зарегистрированный в системе научной коммуникации. В условиях, когда научное мошенничество давно стало ремеслом, любой элемент верификации становится ценным. В этом смысле идентификатор DOI — как небольшая, но отчётливая печать: всё можно проверить, сопоставить, убедиться.

- Прямая дорога в международные базы. Большинство серьёзных международных индексов — таких как Scopus, Web of Science, Dimensions или OpenAlex — не принимают публикации без цифровых идентификаторов. Если журнал передаёт данные в подобные базы, наличие зарегистрированного номера позволяет быстро и точно включить работу в профиль автора. По сути, именно цифровой идентификатор DOI является главным ключом, по которому публикация распознаётся среди миллионов других записей.

- Автоматическое прикрепление к ORCID-профилю. Это, пожалуй, самое приятное для тех, кто уже привык к цифровой гигиене. Если ORCID-аккаунт автора синхронизирован с Crossref или другими регистраторами, новые публикации с уникальными кодами автоматически добавляются в профиль. Не нужно каждый раз вручную вбивать название, журнал, дату, DOI — система сама подтянет эти сведения и добавит к списку работ. А если публикация не имеет зарегистрированного кода — придётся всё делать вручную. И ещё — беспокоиться: верно ли указано название, не убежала ли буква в фамилии, не перепутан ли журнал.

Идентификатор DOI — это не гарантия научной известности, но несомненно — удобный инструмент. Он помогает сохранять, находить, связывать и автоматизировать. Автор, который системно публикуется в упорядоченных изданиях, почти всегда будет иметь преимущество перед тем, кто полагается на случай.

Что такое DOI и зачем он нужен исследователям?

Это уникальный цифровой идентификатор, который используется для точного и стабильного указания на научные материалы в электронной среде. Он обеспечивает надёжное цитирование, доступность и аналитический учёт публикации.

Все ли публикации имеют DOI?

Нет. Наличие DOI зависит от политики конкретного издателя или платформы. Не все журналы и сборники его используют.

Можно ли получить DOI самостоятельно?

Нет. Идентификатор присваивается только официально зарегистрированной в системе организацией — например, научным издательством, институционным репозиторием или платформой открытого доступа.

Чем DOI отличается от обычной ссылки (URL)?

DOI не меняется даже в случае изменения физического размещения документа. Он перенаправляет пользователя на актуальное местоположение ресурса, в то время как URL может устареть.

Как узнать DOI уже опубликованной статьи?

Его можно найти в выходных данных публикации, на странице журнала, в библиографических базах или с помощью сервисов поиска DOI (например, Crossref).

Является ли DOI показателем качества публикации?

Нет. Идентификатор выполняет лишь функцию цифровой идентификации. Качество публикации определяется редакционной политикой, уровнем рецензирования и научной репутацией издания.

Какие преимущества даёт наличие DOI для автора?

Наличие DOI упрощает подачу в базы данных, повышает доверие к публикации, способствует индексированию в международных ресурсах и позволяет автоматически привязать статью к ORCID-профилю.

Как проверить, настоящий ли DOI?

Необходимо вставить идентификатор в формате https://doi.org/ваш_doi. Если система перенаправляет на полноценную страницу публикации — код действителен. Если возникает ошибка или страница отсутствует — идентификатор, скорее всего, поддельный.